シロアリは柱や家具などの木を食べるイメージがありませんか?

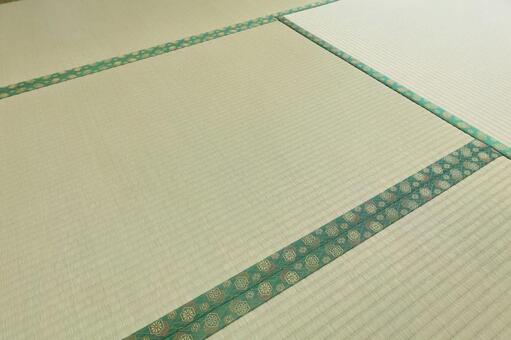

実はシロアリは木だけでなく、植物のい草でできた「畳」も好む虫であり、気づいたときには大量発生しているケースもめずらしくありません。

そこで本記事では畳とシロアリの関係性をご紹介します。また、畳がシロアリ被害を受けているサインや、対策法も紹介するため参考にしてください。

畳とシロアリの関係性とは?

シロアリは木材だけでなく、植物繊維でできた素材を好んで食べます。

日本家屋に欠かせない「畳」は、私たちにとっては癒しの空間をつくる存在ですが、実はシロアリにとっては格好のターゲットなのです。

畳の下は床下空間と近接しているため、湿気がこもりやすく、暗く静かな場所を好むシロアリにとって非常に居心地の良い環境です。

特に古い住宅や換気の悪い部屋は、シロアリにとって居心地の良い環境だからこそ、、気づかないうちに畳の内部がスカスカになっているケースも珍しくありません。

畳とシロアリの関係について、さらにくわしくご紹介します。

畳はシロアリ被害に遭いやすい

畳の主要素材である「い草」や「わら」は、シロアリにとって栄養源となるセルロースを多く含んでいます。

つまり、木材と同様に畳は食害の対象になるのです。

さらに畳は直接床下の構造と接しており、シロアリの侵入経路になりやすいところも、被害を受ける理由の一つです。なかでも和室などで長年張り替えられていない畳は、内部に湿気がこもりやすく、腐食やカビが発生する原因です。

畳の一部が沈んだり、踏んだ感触が以前と違ったりする場合、それはシロアリによる食害が進んでいる可能性があります。見た目では判断できないため、定期的なチェックが重要です。

シロアリが侵入しやすい時期は夏

シロアリの活動が活発になるのは、気温と湿度が上昇する5月から9月にかけての時期です。特に6月頃には羽アリが巣から飛び立ち、新たなコロニーを作ろうとする「群飛(ぐんぴ)」が多発します。

この時期、換気が不十分な和室や長年放置されている畳は、湿度が高まりやすく、シロアリにとって格好の侵入ポイントです。

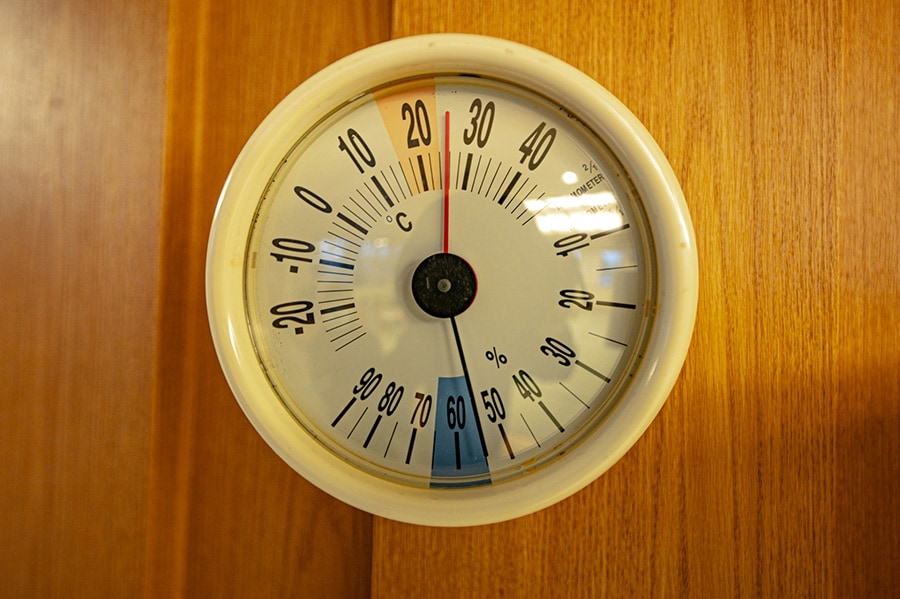

梅雨の時期は畳の下の空間も蒸し暑くなり、湿度が70%以上は要注意です。畳のある部屋で急にカビ臭が強くなったり、床下から羽アリが出てきた形跡がある場合は、すぐに専門業者に相談しましょう。

畳のシロアリ被害に多い5つのサイン

畳がシロアリ被害を受けているとき、起こりやすい変化があります。

定期的にチェックして、シロアリの気配があればすぐに対処しましょう。

1. 畳がふわふわ・沈む感覚がある

畳を歩いたときに、以前よりも「ふわふわする」「沈み込む」感覚は、内部がシロアリに食害されている可能性があります。

畳の中は表面のい草や畳縁(たたみべり)ではなく、見えない下地にこそ問題が起こりやすいのです。

被害がかなり進行してからでないと表面には現れにくいのが特徴です。気づかずにそのまま使用し続けると、畳だけでなく床下の木材にまで被害が及ぶ危険性もあります。

少しでも「畳がやわらかくなった」「以前より沈む感じがする」と思ったら、シロアリ駆除業者などの専門家による調査を依頼しましょう。

2. 畳やその周辺に小さな穴や砂状のものがある

畳の表面や縁、周辺の壁や柱などに、針で刺したような小さな穴がいくつもあればシロアリ被害の可能性があります。

シロアリは土の中から床下を通り、木材や畳に到達するために「蟻道(ぎどう)」という通路を作ります。蟻道が畳の内部や周囲にできると、砂状の排せつ物や食べかすが落ちてきます。

木材や畳床に穴を開けながら進むため、目に見える穴が無数に空くこともあります。日頃から畳の周辺をよく観察し、異変があれば早めに対処しましょう。

3. 畳の縁や障子の木材に穴や変色

畳だけでなく周囲の建具や木材に小さな穴が開いていたり、変色している場合は要注意です。

シロアリがすでに畳を超えて、家の構造材に侵入している可能性があります。シロアリは一度棲みつくと周囲の木材へと拡大し、柱や土台、建具まで食害が進んでしまうのです。

また、木材の黒ずみ、触るとポロポロと崩れるような状態も、内部がスカスカに食い荒らされているリスクがあります。

畳だけの問題だと思って放置すると、住宅全体の強度にも影響を及ぼしかねません。畳の異変とあわせて、周辺の木部にも目を向けることが早期発見のカギになります。

4. 家の中で羽アリを見かける

室内で黒っぽい小さな羽アリを見かけた場合、それはシロアリが繁殖しているサインの一つです。特に5〜7月頃に室内で羽アリを複数見つけた場合は要警戒です。羽アリがいるのは、すでに家の中や床下に巣が存在し、繁殖が進んでいる可能性が十分に考えられます。

見た目はクロアリと似ていますが、触角の形状や羽の大きさで見分けがつきます。畳のある部屋で羽アリを見つけた場合は、床下や畳の内部に被害が出ているケースもあるため、すぐに専門業者から調査を受けましょう。

5. 畳の表面に膨らみや凹みがある

畳の表面に不自然な膨らみや凹みが見られるのは、シロアリの食害が原因の一つです。シロアリは外側を残したまま内部を食い進める習性があるため、中身だけがスカスカになり、表面が変形する原因になります。

踏んだ時に「ペコッ」と音が鳴る、指で押すと凹むといった違和感がある場合は、畳床がすでに空洞化している可能性が高いです。

また、湿気やカビによる変形と見分けがつきにくいからこそ、放置すると被害が床下や他の建材に広がるリスクもあります。

被害に気づいたらどうすればいい?やってはいけない自己判断

被害に気づいたら、むやみに自己判断で応急処置しないことが重要です。

かえって駆除できたシロアリを一時的に逃してしまい、別の場所に巣を作るなどのリスクがあります。

ほかにも気をつけたいポイントがあるため、慎重に対応しましょう。

応急処置は逆効果になることも

市販の殺虫剤を撒いたり、重たい家具を置いて隠すなどの応急処置はできるだけ控えましょう。なぜならシロアリは警戒心が強く、外敵や異変を察知すると一時的に活動を止めてしまいます。

その後別の場所に巣を移してしまえば、別の場所で被害が進む原因です。

畳の上に家具を置いて凹みや変色を隠す方法も、シロアリ駆除の根本解決にはなりません。少しでもおかしいと感じたら、自己判断で対応せず専門業者の調査を早めに依頼しましょう。

早期発見・早期対応が肝心

シロアリ被害は「気づいたときには手遅れだった」というケースが多くあります。だからこそ、とにかく早期発見が肝心です。

畳のわずかな違和感や、羽アリを見かけたといった小さなサインでも、実はすでに床下や柱まで被害が広がっていることが少なくありません。

初期段階で対策すれば、畳交換など部分的な補修で済む可能性もありますが、放置すると家全体の耐久性まで低下してしまいます。

数十万円単位のリフォームや全面修繕が必要になるだけでなく、最悪の場合地震などで倒壊する原因につながります。

シロアリ被害を防ぐために今できる3つの対策

シロアリ被害を防ぐため、普段から対策することが重要です。3つの対策方法について、知っておきたいポイントを解説します。

畳・床下の定期点検

シロアリは暗く湿った場所を好み、目につかない床下や畳の裏側からじわじわと侵入してきます。だからこそ、プロによる定期点検はとても重要です。

見た目に異常がなくても、床下では被害が進行しているケースも多く、早期発見には専門の知識と道具が必要です。

点検では畳の内部構造や床下の木材に異変がないか、蟻道や羽アリの痕跡を見ます。年に1度でも点検を行っていれば、万が一シロアリが侵入していても軽症で済み、対策コストも大幅に抑えられるため定期的にプロによる点検を行いましょう。

こまめな換気・除湿

畳のある和室は湿気をため込みやすく、シロアリ被害のリスクが高まるためこまめな換気、除湿を心がけましょう。

晴れた日には窓を開けて風通しを良くしてください。また、雨の日や梅雨時期には除湿器やサーキュレーターを活用し、湿気がこもらないよう気をつけましょう。

畳の表面がじっとりしていたり、カビ臭さを感じたら要注意のサイン。畳の裏側や床下に湿気がたまっている可能性があります。

防虫・防湿シートの活用

畳の交換やリフォームを考えている方におすすめなのが、防虫・防湿効果のあるシートの活用です。最近では、い草やわらを使用した伝統的な畳だけでなく、防虫加工が施された畳床、湿気に強い畳もあります。

また、新しい畳を敷く際に、床との間に防虫・防湿シートを敷けば、シロアリの侵入を物理的にブロックする効果も期待できます。畳替えのタイミングで、シロアリ予防を意識しましょう。

まとめ

畳のシロアリ被害は、初期段階では非常に気づきにくいものです。表面は見た目がきれいでも、内部ではすでに畳床や床下の木材がスカスカになっている可能性もあります。

シロアリの被害が発生してから対応するよりも、未然に防ぐ方がコストも労力も圧倒的に少なくて済みます。

もしシロアリの痕跡が見つかれば、その場で防除処理や薬剤散布、必要に応じて畳交換などの対策プランが可能です。当社では、大阪、京都、滋賀などの関西エリアを中心に、シロアリ駆除・予防を承っています。

シロアリかもしれない、予防したいなど少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。