冬の部屋は空気の乾燥によって、湿度が下がりやすくなります。

さらに暖房の影響でも乾燥が進みやすく、快適な湿度を保つには加湿器や暖房器具の使い方の見直しが大切です。

また、湿度が低い環境 は、シロアリなどの害虫発生の原因にもなりかねないことをご存じですか?

本記事では冬の最適な湿度がどれくらいか、乾燥しやすい理由と対策を紹介するため参考にしてください。

■ こちらの記事もチェック!

湿度対策に換気扇が逆効果な理由3選!季節別のカビを防ぐ正しい換気方法

冬の部屋の湿度最適な数値はどれくらい?

冬の室内で快適に過ごすためには、湿度を適切に保つことが重要です。

特に乾燥が進む季節には、肌や喉の不調、ウイルス感染のリスクも高まる原因になります。 季節に合う湿度を知り、意識して環境を整えましょう。

快適に過ごせる湿度は40〜60%が目安

冬の室内では、湿度40〜60%が理想的な範囲です。しかし冬の冷え込む時期は20%前後に落ち込むことも多く、加湿器がない環境では、特に乾燥が気になりやすい時期です。

この理想の40~60%の湿度を保つことで、体感温度が安定し、乾燥による不快感を防げます。

湿度が40%を下回ると喉や肌が乾燥しやすくなり、ウイルスの活動が活発化します。一方で60%を超えると結露やカビの発生リスクが高まるため、加湿器を使う際は定期的に湿度をチェックしましょう。

湿度が低い時に起こるトラブル

湿度が低くなると、空気中の水分が減り、乾燥による肌荒れや喉の痛み、静電気の発生などが起こります。

さらに、湿度が30%を下回る環境ではインフルエンザウイルスや風邪の原因ウイルスが長く空気中に漂う原因になります。

また、家具や木製床材が乾燥でひび割れを起こすこともあるため、美観や住環境を保つうえでも湿度管理は欠かせません。

湿度が高いと起こる問題

一方で、湿度が高すぎるとカビやダニが発生しやすくなるため注意が必要です。

湿度が70%を超える環境では、結露が発生しやすく、壁紙や窓枠に黒カビが繁殖する恐れもあります。

これらはアレルギーや喘息の原因にもなり、健康被害に直結します。加湿しすぎを防ぐためには、湿度計を確認しながら加湿器を適切に使いましょう。

さらに湿気が多くじめじめとした環境は 、シロアリなどの害虫も発生する原因です。特に冬場は外との寒暖差が大きく水蒸気が発生して湿気がこもりやすいため、柱や床などにシロアリが巣を作るリスクもあるのです。

つまり冬場に受けた家屋のダメージは、やがて家自体の耐久性の低下にもつながるため 、冬場の湿度調整は家の寿命を延ばすためにも気をつけたいポイントなのです。

12〜1月に湿度が下がる理由

冬の時期に湿度が特に下がるのは、気温の低下や暖房の使用など複数の要因が重なるためです。

12〜1月は外気も乾燥しており、室内の空気も水分を失いやすくなります。さらに詳しく、湿度が下がる3つの原因を掘り下げていきましょう。

暖房による空気の乾燥

暖房を使用すると、室内の空気が温まり水分が蒸発しやすくなります。暖かい空気は多くの水分を含んでいますが、冬は外気が乾燥しています。

つまり、暖房で暖まった室内は水分を補給しようとするため、ますます乾燥が進みます。

特にエアコン暖房は空気を直接温める仕組みのため、加湿しないと一気に乾燥が進み、喉や肌の乾燥が悪化しかねません。だからこそ加湿器や濡れタオルを活用して、暖房による乾燥を緩和すると効果的です。

外気温の低下で空気中の水分量が減る

冬の外気が乾燥する主な理由は、気温が低くなると空気が保持できる水分量が減るためです。空気は温度が下がるほど含める水蒸気の量が減少し、結果として湿度が低下します。

そのため外から冷たい空気を取り入れると、室内の湿度も自然と下がります。加湿器を使う場合は、設定温度と湿度のバランスを見ながら調整しましょう。

換気不足による湿度バランスの崩れ

冬は寒さを避けるために窓を閉め切りがちですが、換気不足は湿度の偏りや空気のよどみを招きます。特に加湿器を使っている部屋では、空気が循環しないと一部だけ湿度が高くなり、結露やカビの原因になります。

1〜2時間に一度、数分間窓を開けて換気しましょう。すると空気の入れ替えと湿度の均一化が図れます。室内環境を保つためには、加湿と換気をバランスよく行うことを心がけてください。

冬の湿度バランスが悪い時に起きやすい問題

冬の室内環境では、湿度のバランスが崩れることで住宅や健康にさまざまな影響が現れます。特に、結露や乾燥は目に見えにくい形で進行し、放置すると大きなトラブルにつながります。

ここでは、湿度の偏りによって起こる代表的な3つの問題を解説します。

結露による壁・窓のカビ発生

湿度が高い状態が続くと、冷たい窓や壁の表面に結露が発生します。結露は水分がたまることでカビが繁殖しやすくなり、放置すると黒ずみや異臭の原因になります。

特に窓際や北側の壁は温度差が大きく、カビが生えやすい環境です。こまめな換気と拭き取りを行い、湿度をコントロールすることが重要です。

湿気による木材腐食やシロアリ被害

高湿度の環境では、木材が水分を吸収して内部から腐食しやすくなります。湿った木材はシロアリの好む環境でもあり、構造部分の劣化や住宅被害につながるおそれがあります。

床下や押し入れなど、風通しが悪い場所は特に注意が必要です。湿気がこもらないよう、除湿器や送風で空気を循環させましょう。

乾燥しすぎによる木製家具やフローリングの割れ

湿度が30%を下回るような乾燥環境では、木製家具やフローリングが収縮してひび割れを起こす原因です。特に無垢材を使った家具は湿度変化に敏感です。 加湿器や濡れタオルを活用し、40〜60%の湿度を意識すると木材の変形を防げます。

結露を防ぎながら適度な湿度を保つコツ

快適な湿度を維持するには、結露を防ぎつつ室内の空気をうまく循環させる工夫が欠かせません。湿度を「保つこと」と「抑えること」のバランスを意識しましょう。

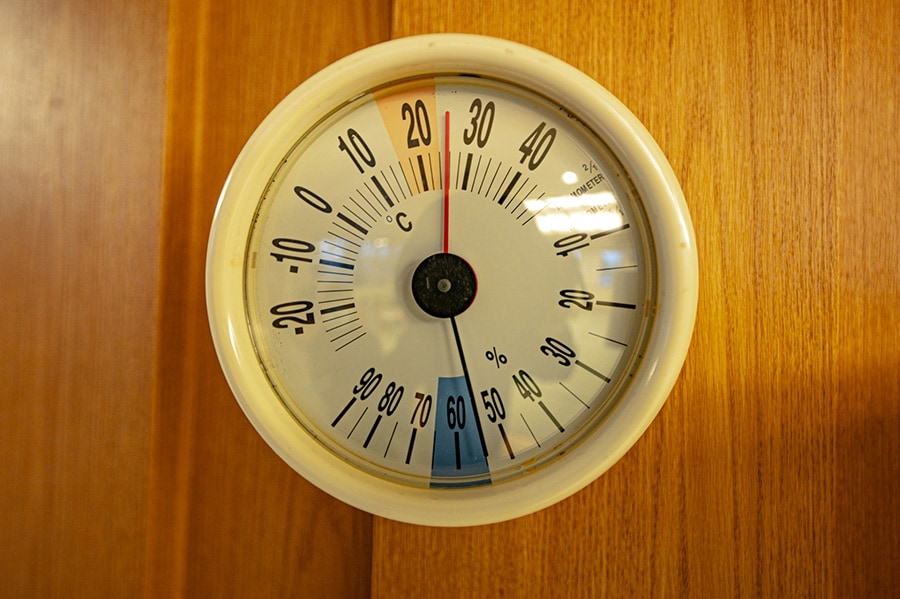

加湿のしすぎを避けるための湿度計を使う

湿度は感覚だけでは正確に判断できません。湿度計を使って数値で把握することが、加湿しすぎを防ぐ第一歩です。特に寝室やリビングなど、加湿器を多く使う場所では定期的に確認し、40〜60%の範囲を意識して保ちましょう。

窓際・壁際の温度差を小さくする断熱対策

結露は、室内の暖かい空気が冷たい窓や壁に触れて水滴になる現象です。断熱カーテンや断熱シートを使うことで、表面温度の差を小さくでき、結露の発生を抑えられます。窓枠の隙間を防ぐテープも有効です。

サーキュレーターやエアコンで空気を循環させる

湿度ムラを防ぐためには、空気を動かすことが重要です。サーキュレーターやエアコンの送風を利用し、部屋全体に空気を循環させるだけでも、湿度が一部に偏るのを防げます。

適度な温度と湿度は、壁や窓の結露防止にもつながります。

湿度が上がりすぎた時の対処法(換気・除湿・窓開け)

湿度が60%を超えると、カビや結露が発生しやすくなります。湿度が上がりすぎた時は、短時間の換気や窓開けで空気を入れ替えましょう。

特にキッチンや浴室など湿気の多い場所では、除湿機を使ってみましょう。お風呂上がりには、すぐに除湿するとカビの発生や湿気に集まりやすい害虫の予防になります。部屋に湿度計を置き、加湿と除湿のバランスを取ることが快適な環境づくりの基本です。

部屋別の最適湿度の考え方

部屋の用途や環境によって最適な湿度は異なります。使用目的に合わせて湿度を調整し、より快適で衛生的な空間を保ちましょう。

寝室:50〜60%で喉や肌を守る

寝室では、乾燥による喉の痛みや肌荒れを防ぐため、湿度を50〜60%に保つことが理想です。加湿器の位置をベッドから離し、過加湿を避けながら自然な潤いを保つのがポイントです。

リビング:40〜50%で快適と防カビを両立

家族が長時間過ごすリビングでは、快適さと清潔さの両立が求められます。湿度が高すぎると結露やカビの原因になるため、40〜50%を目安に調整しましょう。加湿器を使う際は、窓際を避け、部屋の中央付近に置くと効果的です。

キッチン・洗面所:40%前後で湿気をこもらせない

水を扱うことが多いキッチンや洗面所は、湿気がこもりやすい場所です。湿度が高い状態が続くと、カビや腐食が進むため、40%前後を目安に除湿を意識しましょう。換気扇を定期的に回すことも有効です。

湿度計で「見える化」して習慣的にチェック

湿度は日々変化するため、数値を確認する習慣が欠かせません。リビングや寝室など主要な部屋に湿度計を置き、「見える化」することで過不足をすぐに判断できます。小さな習慣が、快適で健康的な住環境を維持する鍵になります。

湿気によるシロアリ発生にも要注意

湿度が高い環境はカビが発生しやすいだけでなく、シロアリが発生しやすい環境にもつながります。

シロアリが発生してしまえば、壁や床などにも被害が及んでしまいます。家の耐久性にも悪影響を及ぼすリスクもあるため、湿気がこもらないよう普段から対策することが重要です。

虫の小さな羽が落ちていたり、床がフカフカと沈んだりする感覚があれば、シロアリ被害の可能性があります。床下などを自力でチェックすることは困難なため、プロによるチェックがおすすめです。

状況に合わせてシロアリ駆除の薬剤散布などを行い、必要であればその後の予防まで依頼できます。気をつけているつもりでも、見えない部分に湿気がこもり、害虫が発生するリスクは常にあります。

木造住宅に限らず鉄筋コンクリートでも、わずかな隙間からシロアリが入り込むケースもあるため、定期的に点検を受けることをおすすめします。

まとめ

部屋の湿度は冬の乾燥を防ぐために、40~60%を目安にしましょう。また、洗濯物や濡れたタオルを干すだけでも湿度の低下を防げます。

反対に湿度が高すぎる環境も、湿気がこもりカビや害虫発生の原因につながるため注意しましょう。

当社では大阪、京都、滋賀などの関西エリアを中心に、シロアリ駆除、予防を承っています。もしかしたらシロアリがいるかもしれない、予防したいなど少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。