気温が低くなった冬でも、家にさまざまな虫が出る可能性もあります。

夏だけのイメージがありますが、実は冬だからこそ繁殖する種類もあり、害虫被害によって不快な思いをしたり生活に悪影響が出たりする原因につながるのです。

本記事では冬に虫が出る理由や主な種類をご紹介します。駆除方法も解説するため、ぜひ参考にしてください。

冬に出る虫はたくさん!油断禁物!家に出る理由とは?

冬は寒いから虫が出ないイメージがありますが、実は家の中で活動する種類は少なくありません。外気温が下がっても、室内は暖房や人の生活によって快適な環境が保たれているため、虫にとって過ごしやすい場所なのです。

まずは冬に虫が出る理由を知り、当てはまる環境になっていないか判断するきっかけにしましょう。

「虫は夏だけ」の誤解と冬の室内環境

「虫=夏」はあくまで屋外でのイメージで、冬は夏のように暖かく虫にとって過ごしやすい環境です。

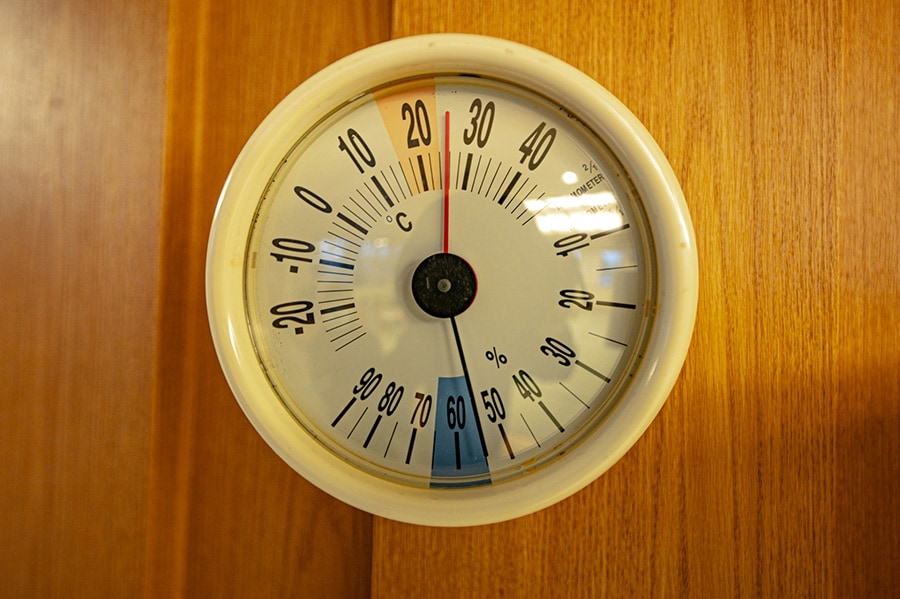

実際には冬でも屋内の暖かい空間は擬似的な夏であり、ゴキブリやダニ、クモなどが活動を続けています。特にマンションや気密性の高い住宅では、外気温が下がっても室温が20℃前後に保たれます。

乾燥を嫌う虫は水回り、食べ物を探す虫は台所へと集まり、冬でも遭遇する可能性はゼロにはなりません。つまり、冬の家の中は人が過ごしやすいと同時に虫の快適空間なのです。

冬は乾燥・食べ物も虫が発生する原因

冬に虫が出る背景には、暖房だけでなく乾燥、食べ物も関係しています。

乾燥した空気は虫にとって生存しづらい環境ですが、水分を求めて台所や浴室に集中しやすくなります。

またストックしている食材や、部屋に落ちている食べかす、食べ物が入った袋の隙間から虫を呼び込む原因にもつながるのです。

暖房による暖かい室温と合わさり、冬でもゴキブリやコバエ、チャタテムシなどに出会う確率が高まります。冬の虫対策は、食品管理や定期的な掃除、そして気温や湿度調整のための換気が重要です。

冬(秋)に家で見かけやすい虫の種類

寒い季節は屋外で、虫の姿をあまり見かけなくなりますが室内では、活動が活発な種類もいます。

ここでは、カメムシ・コバエ・チャバネゴキブリなどの主な種類を紹介します。それぞれの特徴を理解して対策に役立てましょう。

カメムシ

カメムシは冬場に越冬場所を求めて、人の住まいに侵入することが多い種類です。特に秋口、外気温が下がり始めると、窓の隙間やサッシ、屋根裏や押し入れなどに入り込んでしまいます。

普段は動きが鈍く、人に危害を加えることもありませんが、驚かせたり潰してしまうと強烈な臭気を放つため注意しましょう。

特にマンションや戸建てでも日当たりの良い場所は好まれやすく、洗濯物に紛れて室内に入り込むケースもあります。見つけた際は素手で触らず、紙コップやティッシュなどを使って静かに外へ逃がしましょう。

コバエ

冬の家の中でも、夏と同様によく見かける虫がコバエです。特にショウジョウバエやノミバエなどは、台所の生ゴミやアルコール飲料、熟した果物などを好み、寒い季節でも発生します。

外気温が低下しても、室内の暖房で20℃前後の環境が保たれていれば繁殖は可能です。

卵から成虫になるまでのサイクルも早いため、放置すると短期間で増殖します。コバエは人に直接害を与えるわけではありませんが、食品衛生に問題が出る可能性があります。特に冬場はゴミの収集頻度が減る地域もあり、台所やリビングに残った食品カスや飲み残しが発生源につながるため、こまめにゴミを処分しましょう。

ゴキブリ(チャバネゴキブリ)

チャバネゴキブリは、冬でも活動を続ける種類です。特に飲食店や一般家庭の台所など、人が暖房を使う環境では快適に過ごすことができ、繁殖サイクルも止まらずに続きます。

体長1.5cmほどと小型で、暗所や狭い隙間に潜みやすいため発見が遅れるケースも、冬に見かける機会が多い原因です。また、食べ物の残りや油汚れ、水気のある場所を好むため、キッチンや浴室周辺に出現しやすい傾向があります。

ダニ・ノミ

ダニやノミは冬でも大量に発生する害虫です。

布団やカーペット、ソファなど、人が長時間触れる場所に潜みやすく、暖房によって室内が20℃前後に保たれる環境は活発に活動します。

ダニの死骸やフンはアレルギーや喘息の原因になると同時に、ノミはペットに寄生して吸血してかゆみや皮膚炎を引き起こします。

冬場は布団を干す機会が減り、換気も控えめになるため、ダニやノミにとって快適な環境が整いやすいのです。さらに、年末年始の来客やペットとの触れ合いが増えることで被害が広がるリスクも高まります。

クモやアリの侵入

冬は外気温が下がるため、クモやアリも暖かい場所を求めて家の中に侵入するケースがあります。

クモは台所や浴室などの湿気がある場所に発生し、他の小さな虫を捕食する益虫とも言われます。

一方でアリは暖かさを求めて床下や壁の隙間から侵入し、食べカスを見つけて住みつくケースもあります。

寒さに強いクロアリ類は冬でも活動を止めにくく、屋内の温度が一定に保たれている場合冬でも活動が続くのです。

カツオブシムシ・シバンムシなどの衣類害虫

衣類や収納品を食害する害虫カツオブシムシやシバンムシは、冬でも発生します。

ウールやシルクなど動物性繊維を栄養源とし、衣類や布団に穴を開ける原因です。特に冬物コートや毛布をクローゼットにしまったままにしていると、知らぬ間に被害が進むケースも珍しくありません。

暖房で室温が一定に保たれる家は、幼虫の生育に適した環境となることが多く、気づかぬうちに繁殖してしまうのです。

防虫剤の活用や定期的な換気・天日干しが、衣類害虫を防ぐために欠かせません。

冬の虫駆除と応急対策4選

冬場に虫を見つけると驚きますが、慌てずに適切に駆除すれば、さらなる被害を防ぐきっかけになります。

ここでは特に実用的な4つの方法を詳しく解説します。

物理的駆除(掃除機・粘着テープ・捕獲器)

虫を見つけたら掃除機で吸い取る、粘着テープで捕まえるなどの物理的駆除が安全です。

吸い取った後は、掃除機の中で虫が繁殖する可能性があるため掃除機の紙パックは早めに処分しましょう。さらにゴキブリなどは専用の捕獲器を設置すれば、隠れた個体もまとめて退治可能です。

これらは薬剤を使わないため、小さな子どもやペットがいる家庭にもおすすめです。

薬剤駆除(スプレー・ベイト剤の使い分け)

薬剤駆除は即効性が魅力です。目の前の虫にはスプレー、潜むゴキブリやアリにはベイト剤を使いましょう。

巣が見つかれば内部に薬剤を注入し、巣ごと根絶を狙えます。ただし使い方を誤ると人やペットに危険を及ぼすため、必ず説明を確認して安全に使用しましょう。

また、虫の種類によってはスプレーの効果があまり出ない可能性もあります。虫の種類に合わせて使い分けると同時に、発生しやすい虫を把握しておくことも重要です。

ニオイや汚れを残さない処理方法

駆除後は死骸や臭いを残さない処理が大切です。カメムシは潰さず袋やコップで捕獲し屋外へ離せば、強烈な臭いが広がらずに処理できます。

またゴキブリやコバエはティッシュや手袋を使って処理し、周囲はアルコールで拭き取りましょう。

死骸の放置は、餌にするために他の虫を呼ぶ原因になるため迅速に処理しましょう。また、処理後は換気で空気を入れ替えると気になる臭いや衛生面もケアできます。

冬でも有効なコバエ・ゴキブリ用トラップ

冬でも室内ではコバエやチャバネゴキブリが活動します。

コバエには、市販の誘引トラップがおすすめです。冬ゴキブリには粘着捕獲器やベイト剤を冬のうちに仕掛けておくと、春にさらなる大量発生が起きることの予防にもつながります。

また、このようなゴキブリやコバエ用のトラップは、持続期間が商品により異なります。

こまめな交換が困難な場合は3ヶ月や半年など、長期間持続タイプの商品を選びましょう。またコバエやゴキブリの発生原因になる、食べカスなどをきれいにするためにも、定期的に掃除機をかけて床や食品庫を清潔に保ちましょう。

冬に出る虫に困ったら業者に依頼しよう

冬の虫対策は日常の掃除や予防で多くのケースを防げますが、それでも手に負えない状況になりかねません。無理に駆除しようと薬剤を使った結果、かえって虫を逃がしてしまい別のところで大量発生するリスクもあります。

そこで、プロによる害虫駆除や予防が重要です。また、冬は虫の活動が弱まっているため、業者に依頼する絶好のタイミングでもあります。被害が拡大する前に専門家に相談した方が良い主なケースを紹介します。

大量発生して手に負えない場合

コバエやチャバネゴキブリなどは、見かけた数匹を処理しても巣や発生源を放置すると短期間で再び大量発生するリスクがあります。

特に集合住宅や飲食店に近い環境では、外部から侵入してくる可能性も高く個人での対策は限界があります。そのため掃除や市販のトラップで改善が見られなければ、業者に依頼して根本的な駆除を依頼しましょう。

業者は発生源を特定し、巣ごと処理するので再発防止効果が期待できます。無理に自己処理を繰り返すと時間とコストがかさむだけでなく、繁殖が進んで状況が悪化するケースもあります。

「虫が多すぎて対応できない」と感じたら、早めに専門家に相談しましょう。

毒性・アレルギーの危険がある虫

虫の中には、刺されたり吸血されたりすることでアレルギー症状を引き起こす種類もいます。ダニやノミはアトピー性皮膚炎や喘息の原因になり、アナフィラキシーを誘発する危険性も否定できません。また、ゴキブリのフンや死骸はアレルゲンとなり、健康被害につながる恐れがあります。

さらに、スズメバチなどの掃除機のが冬眠場所として屋根裏に潜んでいるケースも報告されており、素人による毒性の高い虫の駆除は危険です。無理をせずにすぐに業者へ依頼するのが適切な判断といえるでしょう。

家の構造に影響を与える害虫(シロアリなど)

虫の被害は衛生面だけでなく、建物の寿命にも関わります。

シロアリは木材を食害するため、放置すると床下や柱、家具などに深刻な被害をもたらします。冬の間は活動が鈍るため一見安心に見えますが、気温が安定した床下や壁内では一年中活動している場合があり、気づかないうちに被害が進行するのです。

市販の薬剤では対処が難しく、専門の調査と駆除が欠かせません。業者に依頼すれば被害状況を正確に診断し、適切な処理や予防施工が可能です。プロによる駆除や予防が、家の寿命、資産価値を守る結果につながります。小さな兆候でもシロアリの気配を感じたら感じたら、早めの調査依頼が安心への第一歩です。

まとめ

冬でも虫は大量発生するリスクがあり、放置するとアレルギーの原因や家の寿命を縮めるなどの甚大な被害をもたらすケースがあります。

だからこそ、冬の暖かい住環境に引き寄せられて、夏に活発になる虫が現代では冬も多くいることを理解し、そのうえで必要な害虫対策を心掛けましょう。

京都、滋賀、大阪をはじめとする関西エリアのシロアリ駆除、予防の相談は弊社にお任せください。

シロアリかもしれない、予防したいなど悩みもお気軽にご相談ください。