じめじめとした空気のときは、換気扇を回して空気を入れ替えるイメージがあります。

実は便利な換気扇も、使い方を間違うと結露が増えたり、カビの原因になったりしてしまうのです。

そこで本記事では正しい湿度対策として、換気扇の正しい使い方を紹介します。また季節別でのカビ対策になる換気方法も紹介するため参考にしてください。

■ こちらの記事もチェック!

カビの発生条件とは?掃除方法と正しい予防法を徹底解説!

湿度対策に換気扇は逆効果?

換気扇は新しい空気を取り込んで、室内のじめじめとした空気を外に放出できます。ただし、換気扇は外の空気を入れるからこそ、室内の状況しだいではさらに湿度が上がるリスクもあるのです。

なぜ湿度対策に換気扇が逆効果になってしまうのか、原因を知ったうえで正しい使用方法を学びましょう。

湿気が室内に広がってしまう

換気扇を使うと室内の空気が動くため、湿気も部屋全体に広がってしまいます。すると、湿気が壁などに付着してそこからカビが発生するリスクがあるのです。

外から取り込んだ空気が乾燥している時期なら、湿度を下げるきっかけになります。しかし梅雨の時期など外も室内もジメジメする時期は換気扇がますますカビの発生を促すリスクがあるのです。

外との寒暖差で室内に水滴ができる

外との寒暖差がある室内は、コップの外側につく水滴のように壁や床に水滴が発生する可能性があります。

なぜなら日光がある外は暖かいが日の光が少ない室内は、気温が低くなるためです。

換気扇は外の空気を室内に取り込むため、暖かい空気が寒い室内に入ってしまえばカビの元につながります。

特に室内で冷房を使っている夏場は、外の高温と室温の差が10度以上になることも多く、さらに水滴が発生しやすい原因です。

カビの胞子を室内に撒くリスクもある

換気扇で空気を循環させると、カビの胞子も一緒に室内全体に広がる可能性があります。

カビの胞子が空気中に舞えば、家にカビが発生しやすくなるだけでなく吸い込んだ人の健康被害のリスクも高まります。

特に換気扇を長期的に掃除していないと、換気扇自体にカビや汚れが付着して、使用した際に空気中に広がってしまうのです。風邪だと思っていた咳などのトラブルが、実はカビの胞子にアレルギー反応を起こしている場合も考えられます。

小さな子供、ペットなどは影響を受けやすいため、換気扇を使うのならこまめな掃除を心がけましょう。

カビを防ぐ正しい換気扇の使い方

カビを防ぐには、普段からの換気扇の使い方の見直しが重要です。

年間を通しておさえておきたい、カビの発生を防ぐための換気扇の取り扱いのコツを見ていきましょう。

換気扇と対角にある窓を開ける

換気扇から空気がまっすぐ流れるように、対角にあたる窓を開けましょう。換気扇から入った空気が出て行くため、部屋に空気が留まらずすばやく換気できます。

対角に窓がない場合でも、他の窓を開けてできるだけすばやく空気を外に出しましょう。

水回りを使ったらすぐ換気扇を回す

お風呂やキッチンの流し台を使ったら、湿気がこもらないようにすぐ換気扇を回しましょう。じめじめした湿気が残ると、そこからカビが発生してしまいます。

特にお風呂場は、カビが好む高温多湿の環境になりやすい場所です。天井など手の届かない部分も、換気扇を回せば乾きやすくなるため忘れずに使用しましょう。

また、湯船に暖かいお湯が残っていると新しく湯気が発生するため、浴槽用の蓋を使ってください。

こまめに換気扇の汚れをふき取って乾燥させる

換気扇に水気や汚れが付着していると、使用するたびにカビの粒子が部屋の中に広がります。

こまめに換気扇の汚れを掃除して、そのうえで乾燥させましょう。また、フィルタータイプの換気扇は定期的にフィルター自体をクリーニングするか新しいものに交換してください。

床や壁もこまめに拭き掃除する

カビの胞子は床や壁に付着しており、換気扇を使うと空気中に舞い上がってしまいます。換気扇を使うだけでなく、じめじめした部屋は床や壁も拭き掃除して湿気を取り除きましょう。

特に梅雨の時期は乾いた布やクイックルワイパーなどを使い、床に湿気がこもらないよう毎日拭き掃除すると湿気対策に有効です。拭き掃除したうえで、換気扇を使えば届かない天井もしっかりと乾燥させられます。

季節ごとにおすすめの正しい湿気対策

湿度は季節によって変化し、カビの原因になるところも異なります。その季節にあった正しい湿気対策を取り入れつつ、換気扇も活用しましょう。

春の湿気対策

春は気温が上がり、湿気が増えやすい季節です。特に梅雨前の時期は、部屋の空気がこもりやすく、カビやダニが発生する原因になります。湿気をしっかりコントロールすることで、快適な室内環境を保ちましょう。

サーキュレーターで空気を循環させる

湿気対策には、空気の流れを作ることが大切です。サーキュレーターを使うと、部屋の隅々まで空気が行き渡り、湿気がたまりにくくなります。

窓を開ける際、外に向けてサーキュレーターを設置し、湿気を外に逃がしましょう。また、クローゼットや押し入れの前にサーキュレーターを置き、湿気がこもりやすい場所に風を送ることもおすすめです。

室温を20度以下に保つ

春は気温が上がるとともに、湿度も高くなりやすい季節です。室温が上がると空気中の水分量も増え、湿気がこもりやすくなるため、20度以下を目安に調整しましょう。

エアコンの除湿機能やドライモードを活用してください。また、換気扇や扇風機で空気を循環させると、湿度も上がりにくくなります。

カーテンを開けて日光を入れる

日光を室内に入れると、高温によって湿気を飛ばしてカビの発生を防ぐ効果があります。部屋の空気がこもらないように、朝や日中にカーテンを開けて、しっかりと日光を取り入れましょう。

日ざしが強い午前中からカーテンを開け、部屋に光を取り込みましょう。天気の良い日は、布団やカーペットを日干しして乾燥させることも大切です。

夏の湿気対策

夏は気温が高くなるだけでなく、湿度も上昇しやすい季節です。特に梅雨や真夏の時期は、湿気がこもりやすくカビやダニの発生リスクが高まります。快適な室内環境を保つために、しっかりと湿気対策を行いましょう。

エアコンの除湿機能を活用する

夏の湿気対策は、エアコンの除湿(ドライ)機能を活用しましょう。部屋の湿度をコントロールし、カビやダニの繁殖を防げます。

また、自動運転機能を使うと、必要に応じて除湿や冷房を切り替えられます。

浴室やキッチンを使ったら乾燥させる

お風呂の後や料理中の蒸気が原因で、家の中の湿度が上がりやすくなります。湿気をこもらせないために、使用後の換気と乾燥を徹底しましょう。

シャワーを使った後は冷水をかけて湯気を抑えてください。また、キッチンで料理をする際は換気扇を回し続けると、湿気がこもりにくくなります。

除湿剤を置いて湿気を溜め込まない

湿気がこもりやすい場所には、除湿剤を設置しましょう。特にクローゼットや押し入れ、シューズボックスなど、空気がこもりやすい場所には必須のアイテムです。

クローゼットや押し入れには「吊り下げタイプの除湿剤」が便利です。また靴箱やタンスの除湿剤は、消臭効果が期待できる「炭入りの除湿剤」を置きましょう。

秋の湿気対策

秋は過ごしやすい季節ですが、気温が下がることで湿気が溜まりやすくなる時期でもあります。秋雨前線の影響で雨の日が続くとカビや結露の原因になるため、忘れずに湿気対策しましょう。

通気口や換気扇を掃除する

湿気対策の基本は空気の流れをスムーズにすることです。通気口や換気扇がホコリで詰まっていると、空気が滞りやすくなり、湿気がこもる原因になります。

通気口のフィルターを取り外して掃除し、ホコリを取り除くだけでも換気効果が高まります。

玄関や窓の通気口も確認し、定期的に開閉してスムーズな空気の流れを作ることもおすすめです。

エアコンを掃除する

秋はエアコンを使う機会が減るため、クリーニングにおすすめのタイミングです。フィルターを掃除しないまま長期間過ごすと、内部にカビが発生してしまいます。

湿度をうまく調節できなくなるデメリットもあるため、フィルターをきれいに掃除しましょう。また、エアコンの送風運転を30分程度行い、内部までしっかり乾燥させることも忘れないでください。

天気が良い日はクローゼットや押し入れを開けて換気

秋は気温が下がると、クローゼットや押し入れなどの収納スペースに湿気がこもりやすくなります。カビやダニの発生を防ぐためにも、定期的に扉を開けて換気しましょう。

晴れた日にクローゼットや押し入れの扉を全開にして、風を通しましょう。シューズボックスやタンスの引き出しも開けて、空気の入れ替えを行うことも大切です。

冬の湿気対策

冬は空気が乾燥しているイメージがありますが、室内では湿気がこもりやすく、結露やカビの原因になります。ここでは、冬の湿気を適切にコントロールする方法を紹介します。

加湿器をつけっぱなしにしない

冬は乾燥対策として加湿しすぎると湿気が溜まり、カビやダニの発生リスクが高まります。

部屋の空気が循環しない状態で加湿器を長時間つけっぱなしにすると、湿度が上がりすぎて結露が発生しやすくなるため注意が必要です。

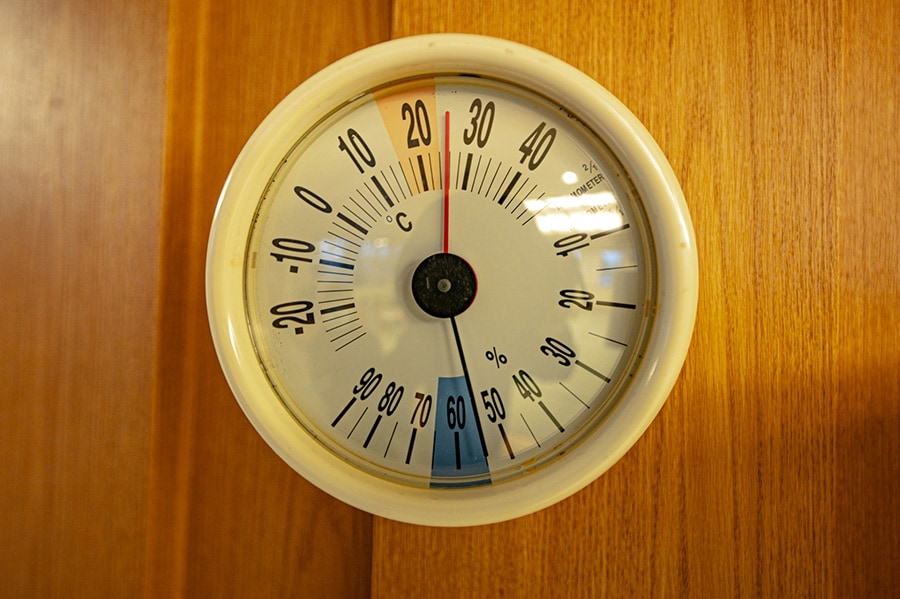

湿度は40〜60%を目安に調整しましょう。加湿器の設置場所は、壁や家具に直接湿気が当たらない位置にしてください。

窓の結露をふき取る

冬場に暖房をつけていると、室内と外気の温度差が大きくなり、窓に結露が発生しやすくなります。この結露を放置すると、カーテンや窓枠にカビが生えたり、壁紙が傷んだりします。

結露を防ぐには、朝起きたらすぐに窓を拭き取りましょう。窓に結露防止シートやスプレーを使って、水滴を防ぐこともおすすめです。

除湿機は窓の近くに置いて、換気扇とともにこまめに使用しましょう。

絨毯や毛布は掃除機をかけてカビの胞子を取り除く

冬は暖房の影響で部屋の湿気がこもりやすく、特に絨毯や毛布などの布製品に湿気が溜まります。週に1〜2回は掃除機をかけて、カビやホコリを取り除きましょう。天気が良い日は、毛布や絨毯を天日干しして湿気を飛ばしてください。

こまめな掃除と換気を心がけることで、カビやダニの発生を防ぎ、清潔な室内環境を保てます。

湿気の放置はシロアリ被害の原因に!

湿気がある環境はカビだけでなく、シロアリが繁殖しやすい環境です。湿気だからと放置していると、気づいた時にはシロアリによって柱や壁などが食害にあってしまう可能性があります。

すると家のゆがみ、耐震性が下がるなど、安全面に問題が出るケースもあります。湿気が溜まりやすい場所は換気を徹底するだけでなく、シロアリ被害を防ぐために定期的な点検をおすすめします。

まとめ

換気扇は使い方によって、かえって湿気による結露ができてしまう可能性があります。換気扇だけでなく、部屋を拭き掃除するなどじめじめした環境にならないよう、普段から対策しましょう。

また、湿気はシロアリが好む環境です。床がフカフカしているところや、空洞のような音が聞こえるならシロアリが発生している可能性があります。

被害を放置せずに専門業者の点検を検討してください。大阪、京都、滋賀などの関西のシロアリにお困りなら当サービスが駆除、予防を承ります。まずは無料調査、見積もりだけでもお気軽にご相談ください。